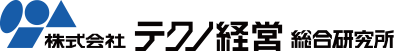

鋼材を格子状に組み上げたグレーチングは、主に側溝の蓋として使用され、排水機能を担うだけでなく、落下防止といった安全性の確保にも役立っている。こうした鉄鋼加工技術を駆使して生み出されるさまざまな製品群は、道路や橋梁、水門や導水設備、さらにはプラントや建築構造物に至るまで、社会のあらゆる場面で欠かせない存在となっており、単なる部材にとどまらず、人々の暮らしを守り、都市機能を維持し、産業の発展を支える「社会の基盤」としての役割を果たしているのである。そして、安全性や耐久性を高める先進的な開発を重ねることで、災害への備えや環境負荷の低減にも貢献し、持続可能な社会の実現へとつなげている。

1962年(昭和37年)に創業した三重重工業株式会社は、グレーチングをはじめとする各種鉄鋼製品の製造に加え、水門扉や橋梁用床版、導水製品の施工までを一貫して担う。さらに、高速道路の安全を守る衝突緩衝装置や耐久性を高める溶融亜鉛めっき加工にも取り組み、鉄鋼加工技術を基盤に幅広い分野で事業を展開している。

過去の試練を糧に再建を果たし、着実な成長を遂げてきた同社が、さらなる高みをめざすために直面した課題 ―― それが工場現場の改革だった。突破口として導入された「PJ30」は始動から10年がたち、これからの発展を見据える今、その歩みをあらためて振り返っていただいた。

(※2025年 ASAP+ 5号より)

塞ぐ、そして防ぐ ― 再生への道

一度は破綻、そこからの再建

三重重工業株式会社の歩みは、地域の鋳物産業から独立して誕生した鉄鋼部門に端を発する。高度経済成長期という追い風を受け、創業者は多角経営を果敢に推し進め、グレーチングをはじめとする多彩な製品群を世に送り出した。その勢いは凄まじく、売上は毎年のように急伸。社員数も増加し、会社は地元で知らぬ者のない存在へと成長していった。

しかし、急速な拡大の裏で経営の足元は脆かった。過剰な投資と独断的な経営姿勢が重なり、やがて資金繰りは悪化。最盛期には60億円ほどの売上を誇りながらも、不渡りを出し、ついには50億円という巨額の負債を抱えて倒産の憂き目に遭う。

「不渡りのことは家族にも言えてなくてね。テレビで“倒産”の報道を見て家内から『あなたの会社じゃないの』と言われた時は“ドキッ”とも“ホッ”ともつかぬ気持ちになりましたね」、当時を牧野部長がそう振り返るように、突然の崩壊は社員にも大きな衝撃を与えた。そこからの再建は苦難の連続だった。和議を成立させ、10年をかけて返済に取り組む。その過程で約300名いた社員は130名にまで減少したが、固定費の圧縮が体質改善につながり、かろうじて事業再生の糸口へとつながった。

さらに、窪社長の立案で経営協議会を設置し、工場環境の改善や人事制度の見直しといった改革を敢行。パート社員を正社員へ昇格させるなど、社員を大切にする施策を打ち出したことで、職場の空気は大きく変わった。その後、大森工業株式会社との縁が生まれ、グループ会社として再スタートを切る。倒産からの復活は「不可能を可能にした再生劇」と呼ぶにふさわしいものだった。

経営理念「塞ぐことと防ぐこと」

再建の歩みは、単に負債を返済するだけのものではなかった。過去の過ちを繰り返さないための“塞ぐ”努力でもあった。営業現場からは「資金はなくても在庫がある。だから売ればいい」という声が上がり、現金回収を徹底する仕組みが整えられた。経営協議会では当時、営業本部長であった窪社長が中心となり「給与体系の透明化」「環境改善」など、小さな不満や不公平を一つひとつ“防ぐ”取り組みが積み重ねられた。こうした地道な施策こそが、三重重工業を再び立ち上がらせた土台となった。倒産という苦い経験を経て、同社は「勢いだけの拡大」から「持続可能な成長」へと舵を切ったのである。

代表取締役社長 窪 道徳 氏

単なる製造メーカーに留まらない独自の強み

一括対応という安心感

三重重工業の特長は、単なるグレーチングメーカーにとどまらず、水門や鉄骨階段、手すりなどの鋼製加工品まで一括で担える点にある。他社であれば現場ごとに複数のメーカーを取りまとめねばならず、管理の手間は3倍にも4倍にもふくらむ。だが三重重工業に任せれば、一社で完結する。発注側にとって大きな安心感である。

窪副社長は「グレーチングだけでなく、水門や鉄骨まで受けられる。現場からすれば手間が減り、時間もお金も効率化できる」と話す。牧野部長は「全国に支店や営業所を構え、商圏をしっかり握っていることが強みだ」と、販売網の広さも強みの一つという。こうした自社独自の強みとなる基盤を築いたのは窪社長の判断であった。再建期、役員たちが「水門をやめて、グレーチング1本に絞れ」と迫る中、窪社長は「一本槍では必ず行き詰まる。柱を複数持たねばならない」として水門部門を残した。さらに商社機能を加え、グレーチング販売の流通網に他の製品を流し込む仕組みを整えた。窪社長の決断が、今日の一括対応力へと結実しているのである。

資格取得による技術力の裏付け

もう一つの強みは、人材育成に対する徹底した投資である。母袋工場長は「年間で何千万円も教育に費やす企業など、同規模ではほとんどない」という。とりわけ施工管理技士の資格取得が象徴的だ。窪社長自身、60歳を過ぎてから「誰も取らぬなら私が取る」と決断し、わずか4年間で土木・建築の2級・1級をすべて取得した。その姿勢に押されるように、社員たちも資格取得へ踏み出し、現在では40名規模の有資格者集団となった。窪副社長は「名刺に資格を記せることが現場監督からの信頼につながり、営業にも厚みを与える」と話す。資格は単なる肩書きではなく、納期厳守や安全第一といった現場の価値観を社員に植え付ける役割を果たした。窪社長の率先垂範が、人材の底上げをもたらしたのである。

キャラクターブランディングという挑戦

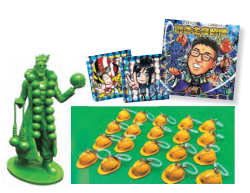

さらに直近では独自の取り組みとして、キャラクターブランディングを展開している。窪副社長によれば「SNSを活用しようにも、本業の投稿だけでは伸びない。サブカルチャーと掛け合わせることで認知度を高めている」とのこと。実際、制作したキャラクターシールは通販で即日完売し、SNSでも数万インプレッションを記録するなど、予想を超える反響を呼んでいる。母袋工場長は「なぜ三重重工業のシールが欲しがられるのか、最初は意味が分からなかった」と驚きを隠せない。だが、その背景には窪社長の姿勢がある。窪副社長がキャラクター展開を提案した際、世代的には縁遠いテーマであったにもかかわらず、窪社長は「まずやってみろ」と背中を押した。ノーから入らず、走りながら考える窪社長の方針が、挑戦を現実のものとしたのである。牧野部長は「社長の理解があったからこそ、副社長も力を発揮でき、ここまで仕上がった」と話す。

この取り組みの目的は、単なるグッズ販売ではない。若い世代はもちろん、経営層・管理者層を担っているシールへの認知が高い40代・50代へ向けて、三重重工業の存在を広く認知させ、本業へと結びつけることにある。従来のメーカーの枠を超えたこの挑戦は、業界内外から注目を集め、未来へと続くブランド力の土台を築きつつある。

取締役副社長 窪 昭博 氏

問題が山積していた製造現場

任せっぱなしの工場体制

三重重工業の再建からの歩みは、まず「数字を見える化すること」から始まった。問題が山積していた製造現場最大の疑問は「これだけ売っているのになぜお金が残らないのか」であった。ところが、肝心の裏付けとなる資料や指標がまったく存在していなかった。「在庫があるから黒字だ」といわれても、その在庫が実際に売れるのかは誰にも分からない。社員も会社も、作れば売れるという高度経済成長期の感覚を引きずり、ロスや不良に痛みを感じない体質が残っていた。

そこで牧野部長を中心に、地道に指標フォーマットを整備し、在庫・損益・部門別業績などを数字として可視化。ようやく経営課題を掴む土台が整ったのである。しかし、数字が分かるようになったその先に、より大きな壁が立ちはだかった。それは「納期がまったく読めない」生産体制だった。現場は長らく“任せきり”で、工場は作りたいものを作りたいように作る。工程の流れは不明瞭で、ムダやロスがあっても誰も問題視しない。経営がどれだけ数字を握っても、肝心の製造現場が混沌としていては利益は生まれない。母袋工場長は「現場に任せっきりで、作りたいように作っていた」と振り返る。窪社長も「任せきりというより、ほったらかしやな」と苦笑する。属人化された生産体制は、納期の見通しを奪い、全体最適を遠ざけていた。

執行役員 部長 牧野 克也 氏

経営の次なる課題へ

窪社長は「数字の管理を整えた次は、いよいよ工場そのものに手を入れねばならない」と断じた。売上や利益の見える化で道筋は見えた。だが、製造メーカーである以上、最終的には現場を変え、現場から利益を生み出さなければ意味がない。こうして「数字の10年」を経て、改革の矛先は工場へと向けられた。納期が読めず、属人的に揺らぐ生産体制を立て直し、製造メーカーとして本当の意味で利益を生み出す現場を築くこと。それこそが、次の10年に掲げられた使命であった。

社長の想いと重なった外部の指摘 ~ PJ30 誕生の瞬間 ~

残された課題は工場そのものの改革

数字の管理を整え、業績の見える化を進めた10年。その先に残された課題は、工場そのものの体質改善であった。母袋工場長は「細かい生産体制にメスを入れなければならない時期だった」と振り返る。その時に届いた一通のダイレクトメールが転機となった。テクノ経営が無料で提供する1日工場診断に窪社長が反応し、「一度受けてみるか」と試すことになったのである。

執行役員 工場長 母袋 真太郎 氏

わずか1日で突きつけられた現実

テクノ経営のコンサルタントによる診断は、ほんの1日で終わった。だがその指摘は鋭く、核心を突いていた。窪社長は「橋間さんの言うことは、私が常に考えていたこととまったく同じだった」と話す。製造メーカーとして利益を生むのは営業ではなく、モノづくりそのもの。生産性、生産スピード、品質、それらを高めて初めて、利益体質を築ける。コンサルタントの指摘は窪社長の胸の内を代弁するかのようだったという。「工場にはまだまだムダが多い」との指摘は、現場にいた誰もが否定できないものだった。

生産効率30%UP、数値で示された可能性

窪社長は診断の場で「3割は生産効率が上がるはず」と指摘した。実際、現在ではそれ以上の成果を十分に達成している。コンサルタントも「3割は大丈夫」と応じたことで、窪社長は「それならやってみよう」と即決した。母袋工場長も「ほぼその日に決断された」と話す。普段から窪社長が口にしていた課題が、外部の視点によって改めて突きつけられたからである。こうして、生産改革『PJ30』の導入が決定された。

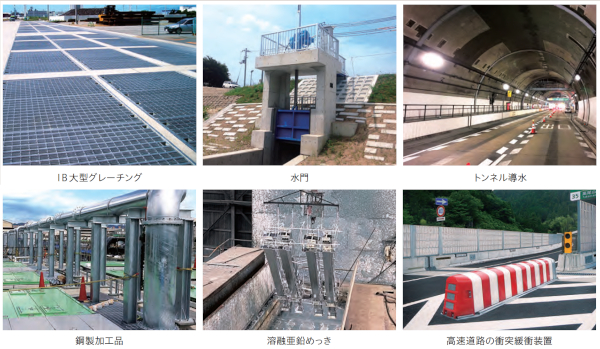

活動名『PJ30』の名に込められた誓い

PJ30という活動名における「30」とは、「生産効率30%アップ」と窪社長が誓約として掲げる「社員へ利益の3割を還元」すること、そして「三重重工業の三重」という3つを重ね合わせたもの。母袋工場長は「窪社長の発案だった」と強調する。窪社長自身も「呼び名としても良い響きだ」と振り返る。こうして、数字の管理に続く第二の挑戦として、生産改革『PJ30』が動き出した。導入は偶然ではなく、積み上げられた再建からの歴史と、窪社長の信念が必然的に導いた決断であった。

PJ30の由来

意識を変えていくことが難しかった導入当初

拒否する部門ばかりの中で見えた光

PJ30を導入した直後、最大の課題は社員の意識であった。窪社長は「この地域の方々は非常に慎重である方が多く、工場と営業は常に相反する雰囲気だった」と振り返る。母袋工場長も「最初からみんなが協力するわけではなかった」と語る。一部の部署からは、「どうせやっても無駄」という空気が漂っていたり、「(活動の集まりに)もう出なくてもいいでしょう」という声が聞こえてきたりしたほどである。

この状況を打破したのは、水門プラント部の協力であった。母袋工場長は「まずここで成果を出し、他の部門を巻き込んだ」と説明する。小さな成果を積み上げることで、次第にあまり協力的ではなかった部門も受け入れざるを得ない状況となった。

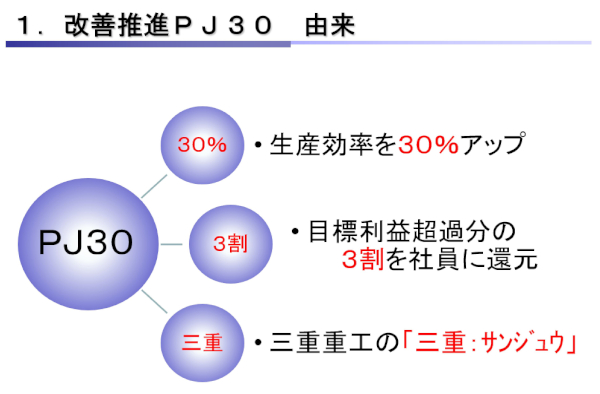

水門プラント部からの波及

最初の1年で水門プラント部が目立った成果を達成し、2年目にはIBグレーチング部門も追随した。その後、製造1課のグレーチング部隊には、1200万円をかけたレイアウト変更という大きなテコ入れを窪社長が決断し、現場改革を促した。母袋工場長は「設備レイアウトを大幅に変えたことで成果が出始めた。成果が出ると協力するようになる、この連鎖が続いた」と話す。窪社長も「この地域は何事も慎重に考える。だから小さな成果を見せることが重要だった」と地域性を踏まえた戦略を強調する。

自発的な意識変革

母袋工場長は、リーダー格に自部署以外の課題を担当させる施策を実施。「自分の部署ではないが、他部署の課題を通じて自部署の改善にも役立てる」という考え方で、社員の意識を変えていった。成果を年1回の製販合同会議で発表させることで、社員は自分たちの取り組みを実感し、行動が自然と変化した。窪社長は「社員が変わる仕組みを作ることができた」と話す。牧野部長も「以前は2時間かけても解決しなかった問題が、今は30分で終わる」と改善効果を語る。母袋工場長は「製造業のコストは時間。時間を縮めることが利益につながる」と指摘する。窪社長も「さまざまな効率が上がった結果、今更だが隔週休みだった土曜日を毎週休みにする見通しがたった」と、皆の意識が変わり、社員の福利厚生など、総合的なメリットが生まれてきたことに手応えを感じている。

成果が生む次の好循環

社員の意識が変わり、生産性が向上すると、休日増加や採用にもプラスに作用する。母袋工場長は「生産性という武器を活かして、社員の意識や働き方を改善できた」と語る。窪社長も「製造メーカーにはまだまだ改善余地がある。宝の山は工場にある」と、さらなる改革の可能性を見据える。

こうして、拒否する部門が多い中でも、小さな成果を積み重ね、意識を変え、組織全体の改革を進める道筋が築かれた。コンサルティング導入後の最大の苦労は、実は「人の意識の変化」そのものであり、その壁を乗りこえたことが、PJ30の成功を支える基盤となった。

コンサルティングを通して感じる変化や成果

生産性が2倍になる工程も

10年におよぶ活動の中で数々の実績を残してきた。母袋工場長は「切断工程では、ざっと生産性は2倍に向上。以前は切断機が5台必要だったところ、今はほぼ3台で済み、残業もほとんどない」と話す。社員一人ひとりの作業効率が可視化され、工程の標準化と調整が可能になったことで、生産性は飛躍的に向上した。

牧野部長は「社員の意識が本当に変わった。中間管理職が的確に指示をできるようになり、結果として部下の作業員も何をすべきか理解できるようになった」と補足する。最大瞬間風速として自社の生産能力を測定し、繁忙期・閑散期の対応も柔軟に行えるようになったことも大きい。

部門別に見違える成果が続々と

水門プラント部では「工程が見えない」という課題の克服をめざし、まずは工程表をもとに全体の見える化、そして繁忙期の優先順位や緊急対応が可能な体制を構築した。IBグレーチング部門では、各自が仮付けから本溶接までを一気通貫で実施できるよう、溶接工程を中心に組み替え、納期対応力を劇的に改善した。導水ドレン部では、これまでの分業から一個流し型の生産に工程を変え、途中出荷も可能となり緊急対応力が向上した。牧野部長は、緊急対応の具体例を示しながら「これを1日前倒しすれば納められるし、1日遅らせても間に合う、そうした対応ができるようになった」と話す。母袋工場長も「最近では納期に対する不満の声はほとんど聞かなくなった。コンサルティングを導入して10年で一番変わったと感じるのは、間違いなく納期対応力の向上だ」と胸を張った。

さらに、めっき事業部にも注力し、ムダを徹底的に排除。母袋工場長は「番線をシャックルに替えるだけで、切断や取り外しが楽になり、番線の使用量やコストも圧倒的に減った」と語る。牧野部長も「当たり前だと思い込んでいたことを排除するだけで、コスト削減と生産性向上が両立する」と、その成果を強調した。現在は、このめっき事業部に注力しており、母袋工場長は「ジグ製作を外注に頼らず、社内の別の部署で製作することで、余剰資金の流出も防げる」と話す。牧野部長は「例えば、事務職の社員が他部署の作業に参加することで、スキルの向上や製造工程の理解が深まり、結果的に自分たちの業務にも役立つ。このように会社全体の底力が上がっている」と話し、活動の成果が間接部門へも良い影響を及ぼしているようだ。

最大の成果は部門間の壁がなくなったこと

窪社長は、PJ30による最大の成果を「部門間の壁がなくなったことだ」と話す。「昔は蜂の巣状態で、横のつながりが全くなかった。しかし、橋間さんの指導と全社共有の取り組みによって、忙しい部署に他部署の人間を応援に行かせることも抵抗なくできるようになった」という。今では指示がなくても、お互い勝手に協力しあうようになり、また管理部門も忙しい部署を応援するなど、全社的な連携が進んでいるそうだ。窪社長はさらに「異なる部門同士が問題を共有することでつながりが強くなり、売上も自然に上がる」と、難しい数式などではなく、当然の結果だと指摘する。

母袋工場長は、こうした改善の結果として「決算手当を8年連続で支給できる体制になった」と話す。窪社長も「金額よりも気持ち。決算手当というと大層なので、今の時代の流れでは物価補助手当でよい」と笑顔を見せた。

挑み続ける未来への道

P J 30が描く次の10 年と目標

窪副社長は「まだまだ挑戦は続く」と語る。「窪社長のやりたかったことを自分の代でさらに高みに持っていき、いい形で次世代に渡したい」と話す。そのために、製品やサービスの強みを広く知ってもらうキャラクターブランディングという新たな活動を強化している。窪副社長はこうしたアイデアやSNSを活用した営業活動について、「名刺にキャラクターシールを添えて渡すだけで、商談の場でアイスブレイクになり、お客様との距離がぐっと近くなる」と説明する。さらに、自社Xアカウントでの投稿やプレゼントキャンペーンを通して、本業の製品や工法を紹介する取り組みも行っている。これにより、従来はリーチできなかったお客様にも価値を伝えられるようになった。

次世代への想いと100年企業への挑戦

牧野部長は今後の企業の方向性について、「三重重工業は来年で55年目を迎えるが、これを100年、200年続く企業に成長させることが目標だ」と話す。そのためには、古い固定概念を取り払い、新しいことに挑戦し続ける文化が必要であるという。母袋工場長もPJ30の未来像について「まだ終わりはない。もっと有機的に各部署が結び付き、協力しながら改善を進めたい」と話す。特にリーダークラスの育成が重要であり、問題発見能力、対策立案能力、実行力、達成力の4つを兼ね備えた人材を育てることが、会社全体の成長に直結すると考えている。

小さくても強いメーカーであり続けたい

窪社長は今後の目標として、「三重重工業は規模の大小ではなく、内容の濃い、筋肉質の会社でありたい。下請けではなく、自社の技術・技能・実績で独立独歩するメーカーであることが重要だ」と話す。さらに、「50億円規模で安定した経営を続けつつ、次世代には60億、100億を目指してほしい」と語った。

窪社長の言葉からも明らかなように、PJ30は単なる生産改善や組織改革にとどまらず、未来への挑戦を全社で共有する文化を築く取り組みである。新しい営業手法、社員のスキルアップ、リーダー育成、そしてメーカーとしての独立性、これらを積み重ねることで、三重重工業は次の50年、100年に向けて挑み続けていく。

Column

新たな領域に挑む ― キャラクターブランディング戦略 ―

自社の製品や技術をキャラクター化し、シールや3Dフィギュアといったサブカルチャーとコラボレーションすることで、新規顧客の獲得や知名度向上を狙う新たな戦略「キャラクターブランディング」に取り組み、一般販売も行われた「ミエグレシール」は、瞬く間に完売するなど、その反響は大きい。今後はさらに拡大させて、新たな領域への挑戦を続けていく。

取材にご協力いただいた方

三重重工業株式会社

代表取締役社長 窪 道徳 氏

取締役副社長 窪 昭博 氏

執行役員 部長 牧野 克也 氏

執行役員 工場長 母袋 真太郎 氏

PDFダウンロード

【コンサルティング事例】 三重重工業株式会社様